Der Eindruck herrscht vor, dass in der «idealen Welt» der Energiewende das Verteilnetz als die erforderliche Infrastruktur kostenoptimiert zur Verfügung steht. Zudem sollte es über die mit den intelligenten Messsystemen generierte neue Datenfülle eine zentrale Intelligenz schaffen, die Produktion und Verbrauch regelt und gleichzeitig die Verbraucher zur Reduktion ihres Stromkonsums animiert. Das Netz würde hierbei in hoher Qualität den Produzenten und Verbrauchern praktisch unbegrenzt zur Verfügung stehen. Etwaige Einschränkungen könnten mittels «Flexibilitäten» geregelt werden, wobei die betroffenen Netznutzer entsprechende Kompensationen erhalten.

In der Praxis zeigen sich die technischen Grenzen, aber auch die Kosten, die der eingeschlagene Weg mit sich bringt. Letztere können noch nicht abschliessend beziffert werden: Gemäss aktuellem Kenntnisstand werden sich die Netznutzungstarife und somit die Rechnung der Verbraucher mit Umsetzung der Energiestrategie deutlich erhöhen. Tatsächlich dürfte der Rollout der Smart Meter dabei initial mit 1,5 – 2 Mia. CHF die geringste Position einnehmen. Der Ausbau der Verteilnetze für dezentrale Einspeisung, aber auch der erhöhte Verbrauch durch Elektromobilität schlagen mit einem zweistelligen Milliardenbetrag zu Buche. Allfällige Kompensationen von «Flexibilitäten» entsprechen im maximalen Fall den Opportunitätskosten des Ausbaus. Die zusätzlichen Kosten des Betriebs und der Instandhaltung sowohl von Smart Metern als auch vom Smart Grid dürfen dabei nicht vernachlässigt werden.

Noch vollständig unberücksichtigt sind die Kosten für Datensicherheit und laufende Gewährleistung des Datenschutzes. Die derzeitigen Entwicklungen im Bereich IoT und Cybersecurity geben einen Einblick in zukünftige Herausforderungen: Staatliche und kriminelle Organisationen nutzen längst die Möglichkeiten, die sich durch vernetzte, intelligente Infrastrukturen ergeben, welche weitestgehend ohne Betrachtung der Datensicherheit entwickelt wurden, wie jüngste Ransomware-Angriffe auf Krankenhäuser und IoT-Systeme zeigen. Der Schutz bestehender und zukünftiger intelligenter Messsysteme wurde bisher in keiner Kosten-Nutzen-Studie berücksichtigt. Während sich diese Kosten laufend an die Bedrohungen im Feld anpassen werden, ist eines klar: Die Initialkosten für den Bestand werden hoch sein, ebenso wie die laufenden Kosten im Betrieb, um einen Schutz auch über Jahrzehnte zu gewährleisten.

Nimmt man zusätzlich an, dass die Nachfrage nach Strom (durch Elektromobilität, Kühlung, Datenübertragung etc.) eher ansteigen dürfte und Fragestellungen bezüglich Datenschutz sowie Cyber Security im Messwesen und im Smart Grid nicht hinreichend gelöst sind, stellt sich die Frage nach «smarten» Lösungen. Dieser Beitrag möchte anhand von einzelnen Beispielen die Diskussion anstossen, ob das anvisierte «Mehr» an Vernetzung nicht durch die Dezentralisierung von Verantwortung und Intelligenz ersetzt werden sollte, um mehr Sicherheit zu schaffen und Kosten einzusparen.

Welche Daten braucht ein Netzbetreiber?

Die Frage, welche Daten ein Netzbetreiber benötigt, ist gleichzeitig die Frage nach den Aufgaben des Netzbetreibers, beziehungsweise wie er diese umsetzt (siehe dazu Video). Dabei müssen auch die Bedürfnisse der Anschlussnehmer berücksichtigt werden.

Ein Argument für einen Rollout der Smart Meter ist die Annahme, diese seien unabdingbar für die Umsetzung eines Smart Grids. Ein Feldversuch im Netz der BKW hat allerdings gezeigt, dass wenige Zähler, die zur Messung der elektrischen Grössen an Trafostationen (d. h. an der «richtigen Stelle» im Netz) angebracht werden, für die Steuerung des Netzes und die Ermittlung des Ausbaubedarfs zielführender sind, als die Erhebung von Daten mittels Smart Meter bei jedem Endkunden.

Aktuell wird das Smart Grid auf Basis von sich dezentral regelnder Intelligenz in Form von Einzelstrangreglern, regelbaren Ortsnetztransformatoren sowie einer Q(U)-Regelung ohne Smart-Meter-Daten umgesetzt. Es gibt also gerade keine zentrale Steuerung durch einen Computer im Kontrollraum des Netzbetreibers, die bis zu dem Hausanschluss des Verbrauchers auf Niederspannungsebene reicht. Hier stellt sich die Frage, ob ein solch zentraler Supercomputer aus Kosten-Nutzen-Sicht sinnvoll ist und angestrebt werden soll.

Die von den Stromzählern bei den Verbrauchern bezogenen Daten werden zur Abrechnung der Netznutzung, des Strombezugs und der Einspeisung in das Netz benötigt. Daneben werden diese Daten für die Bilanzen der Netzbetreiber sowie die Erhebung des Netzzuschlags zur Förderung von erneuerbaren Energien verwendet. Bilden Verbraucher und Produzenten Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch, entfallen die Zähler des Verteilnetzbetreibers an den einzelnen Verbrauchsstätten. Der Zusammenschluss wird wie ein einziger Endverbraucher behandelt. Hier stellt sich die Frage, warum Einheiten, die dezentral Strom untereinander abrechnen oder eine Messinfrastruktur zur Echtzeit-Steuerung ihrer Heimlösung besitzen, nicht auch vom Netzbetreiber benötigte Daten an diesen liefern könnten. Statt dem Kunden mittels Smart Meter Daten zur Verfügung zu stellen, die er selbst zu einem früheren Zeitpunkt und zumeist in einer besseren Auflösung bereits ermittelt und eingesetzt hat, liegt hier ein Paradigmenwechsel nahe: Der redundante Zähler des Verteilnetzbetreibers entfällt und der Netzbetreiber bezieht die für ihn relevanten Daten direkt vom Kunden.

Dies setzt voraus, dass der Verteilnetzbetreiber den von Dritten gelieferten Daten vertrauen kann.1) Für eine Umsetzung dieses von BKW vorgeschlagenen ZAUM-Konzeptes müssen die Daten folgende Anforderungen erfüllen.[1]

- Zertifizierte Stromzähler gemäss Messmittelverordnung

- Authentifizierte Messstelle, etwa durch einen Netzbetreiber oder zertifizierten Installateur

- Uniqueness, also Erfassung jeder Messgrösse zu jedem Zeitpunkt mit nur einem eindeutigen Datensatz

- Manipulationsfreiheit, z. B. mittels klassischer Verplombung oder kryptologischer Verfahren

Dieses Konzept lässt sich bereits heute im Messwesen der Stromwirtschaft umsetzen und ist dezentral und kundenorientiert. Der Kunde erhebt und verwendet Daten mit Systemen, die auf seine Bedürfnisse angepasst sind und die er zur internen Optimierung seiner Smart-Home-Lösung benötigt. Nur die Daten, die zur Abrechnung benötigt werden, werden an den Verteilnetzbetreiber geliefert. Diese Datenhoheit des Kunden dient zudem der Datensicherheit und minimiert die Datenschutzanforderungen.

Intelligenz statt «Datenfriedhöfe»

Auch wenn die obigen Überlegungen noch als mögliche Zukunftsmusik gelten, sollten Kosten (inklusive derer für Sicherheit und Datenschutz) und Nutzen eines «Mehr» an Daten für die Planung und den Betrieb der Netzinfrastruktur gegeneinander abgewogen werden. Bezüglich der Planung des Netzausbaus kann dabei nicht abgewartet werden, bis die Konsumenten ihren Smart Meter anschliessen und einen allfälligen Bedarf kundtun.

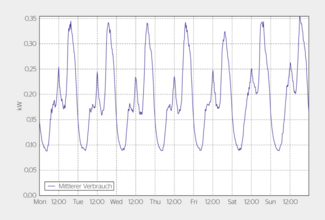

Aktuell erfassen Netzbetreiber von Haushalts- und Gewerbekunden nur wenige Messwerte, die in ein bis vier Ablesungen pro Jahr erhoben werden. Nur Industriekunden und grosse Produzenten (etwa 1–2% der Messpunkte) sind mit Lastgangzählern ausgestattet, die viertelstündliche Messwerte an den Verteilnetzbetreiber übermitteln. Bei einem Smart-Meter-Rollout fallen für jeden Kunden die gleichen Datenmengen an, wie sie derzeit von Lastgangzählern erhoben werden. Pro Kunde und Jahr werden demnach 35’040 Viertelstunden-Messwerte pro erhobener Messgrösse gesammelt und übertragen. Dies erhöht die direkt bei den Kunden erhobenen Datenmengen um mehr als das 40’000-Fache.

Die BKW hat zur Analyse der Frage, ob diese Daten benötigt werden, mit Hilfe von Maschinenlernen und Big-Data-Technologien grosse Messkampagnen ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass die Grundmuster des Bezugsverhaltens sehr ähnlich sind: Die Kundengruppen unterscheiden sich primär durch die Menge der benötigten Energie. Diese wird durch die Grösse eines Wohnobjektes sowie die eingesetzten Verbraucher beeinflusst. Auch Zeitpunkt und Intensität der Lastspitzen zeigen kleinere Variationen. Dies ist vor allem durch die Steuerung der Boiler seitens des Netzbetreibers sowie durch verschiedene Lebensumstände, etwa Berufstätigkeit der Kunden, bedingt. Für den Netzbetreiber stellt sich somit lediglich die Frage, wie viele Kunden vom Netzbetreiber gemessen werden müssen, bis die resultierenden Muster qualitativ stabil sind.

Vor dem Hintergrund von Stichprobentheorie und Statistik ist dies wenig überraschend. Eine ausreichend repräsentativ gewählte Stichprobe führt zuverlässig zu einer hinreichend genauen Vorhersage der Grundgesamtheit. Dies ist die Basis aller Beipackzettel, Wahl- und Marktprognosen. Nach Untersuchungen der BKW liegt die Grösse einer für die meisten Zwecke ausreichend genauen Stichprobe für ein typisches Lastprofil deutlich unter 1000. Daher kann ein intelligenter Netzbetreiber unter Einsatz von Signaltheorie und Statistik mit vorhandenen Daten geprüfter Qualität intelligent Netze planen und betreiben. Er erhebt weitere Daten nur dann und dort, wo Informationen tatsächlich fehlen.

«Smarte» Data Science für die Energiewende

Die Herausforderungen der Energiewende sind somit weniger über das Installieren vieler Zähler, sondern über den Aufbau eines wissenschaftlichen Fundaments für Big-Data-Analysen bei Netzbetreibern zu bewältigen: Welcher Datensatz und welches Modell sind aussagekräftig, was bedeutet die Schwankungsbreite eines Musters? Dabei werden nicht einmal alle Netzbetreiber selbst solche Analysen durchführen müssen. Ein intelligenter Einsatz bereits identifizierter Muster ist für die Schweiz vermutlich ausreichend. Für die Netzbetreiber ist es wichtig, aussagekräftige, qualitativ hochwertige Muster zu erhalten, ohne – jeder für sich – die Gesamtrisiken und -kosten hinsichtlich Cloud-Computing-Infrastruktur, Datenschutz, Cyber-Security und Know-how tragen zu müssen.

Der technologische Umbruch ist zwar datengestützt, es zeichnet sich aber ab, dass der intelligente, «shared» Einsatz von wenigen Daten Datenfluten, Kosten und Risiken ersparen kann.

Dezentrale Intelligenz für eine «smartere» Energiewende

Als Fazit bleibt die Forderung nach einer Reflektion der Vorgabe zur Energiestrategie für die Netzbetreiber. Viele Ziele könnten durch einfachere Regelungen, mehr Freiraum und Verantwortung beim Netzbetreiber oder Verbraucher erreicht werden. Zudem könnten so Kosten eingespart werden.

So ist für das Ziel der Reduktion des individuellen Energieverbrauches nicht zwingend ein Smart Meter erforderlich. Verbraucher, die sich ein Smart Home einrichten, sind vermutlich bereits hinreichend sensibilisiert und benötigen keinen weiteren Zähler. Der Betrieb eines «intelligenten» Netzes benötigt keine riskanten Datenfriedhöfe beim Netzbetreiber, sondern gezielte Messungen und «smarte» Datenmodelle. Datensicherheit, Cyber Security und Datenschutz werden die Diskussion der kommenden Jahre prägen. Auch diese Themen fordern dezentrale Lösungen. Es ist Zeit, intelligente Netze neu zu denken.

Referenz

[1] J. Herre, M. Freunek, K. Keller, S. Witschi, «Paradigmenwechsel im Messwesen: Dezentralisiert und kundenorientiert», Swiss Engineering STZ, nov. 2018, S. 14–16.

Fussnote

1) Bei einem liberalisierten Messwesen wäre dies nicht anders, mit dem Unterschied, dass dann die VNB-Infrastruktur durch die Infrastruktur eines dritten Messstellenbetreibers ersetzt würde, der anstelle des Verteilnetzbetreibers einen gleichermassen obsoleten Zähler zur Verfügung stellt.

Kommentare